18歳成人に対応した高校生向け情報セキュリティ教材「ネットのリスクを見きわめよう」を公開

2021年10月19日 / お知らせ, 共同研究, 情報モラル教育

私の研究室では,株式会社カスペルスキーと共同で,18歳成人に対応した高校生向け情報セキュリティ教材「ネットのリスクを見きわめよう」を開発しました。

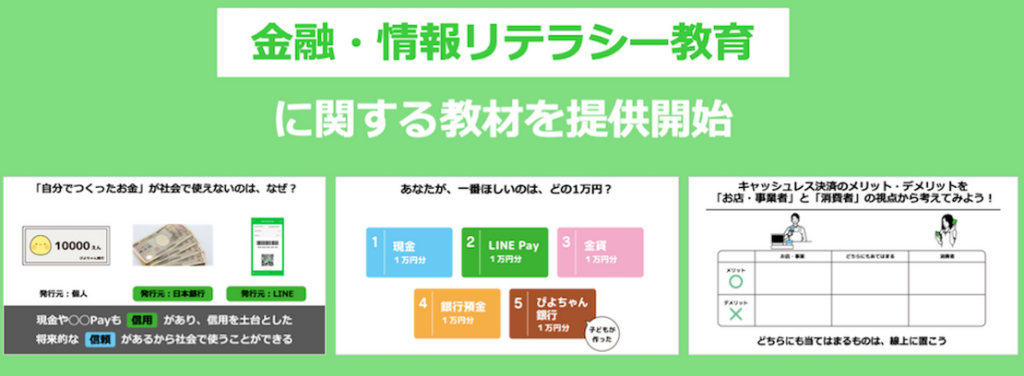

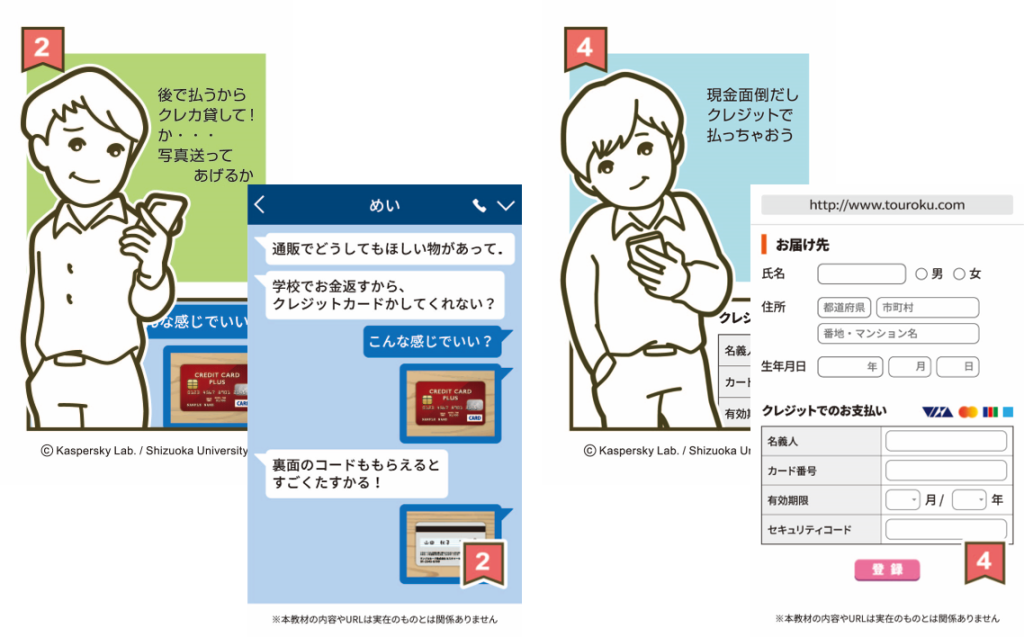

2022年から成人年齢が18歳に引き下げられ、高校生でも親の同意がなくても携帯電話やクレジットカード、ローンなど様々な契約行為を行うことができるようになります。しかし、特にインターネット上での契約行為やクレジットカードの利用については様々な脅威が潜んでいます。

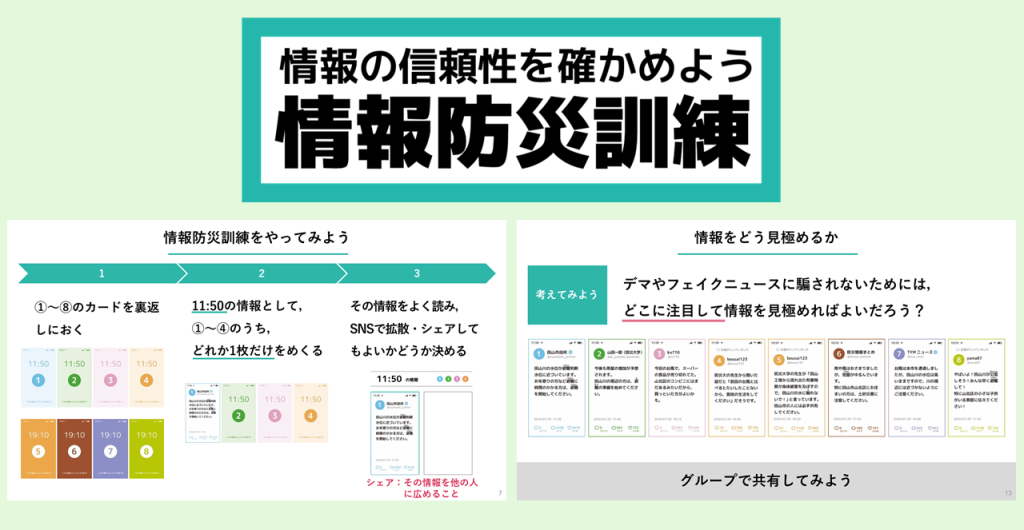

情報セキュリティ啓発教材「ネットの『リスク』を見きわめよう」は、クレジットカード決済や課金、ネットショッピングなどの注意点を、具体的なシチュエーションの中でカードを使って考えながら学ぶことを目的にしています。

教材はこちらよりダウンロード可能です。

ぜひご活用ください。

なお,中学生向けはこちらの教材を,シニア向けはこちらの教材をご活用ください。