静岡大学教育学部塩田研究室は、株式会社LIXIL(以下LIXIL)ならびに早稲田大学スポーツ科学学術院の安永太地助教と共同で、小学生が「けがのリスク」を理解し、自ら予測し回避する力を育むことを目的とした安全教育プログラム「楽しく安全に遊ぶために『けがのリスク』を考えてみよう」の開発に取り組みました。

■取り組みの背景

学校現場では、自然災害、事件・事故、SNS利用など様々な危機事象が発生しています。こうした背景から、第3次学校安全の推進に関する計画では、全ての児童生徒等への「危険を予測し、回避する能力」の育成とその「教育方法」の必要性が指摘されています。

他方で、学校のけがに関連する実践研究を、リスク特定、リスク評価、リスク対応の3観点で整理すると、リスク特定、リスク対応に関する実践研究は多くの研究がみられますが、リスク評価を育成するための教材が十分ではありません。そこで本研究では、児童の「リスク評価の力」の育成を目指した教材を開発しました。

■本教材「楽しく安全に遊ぶために『けがのリスク』を考えてみよう」のポイント

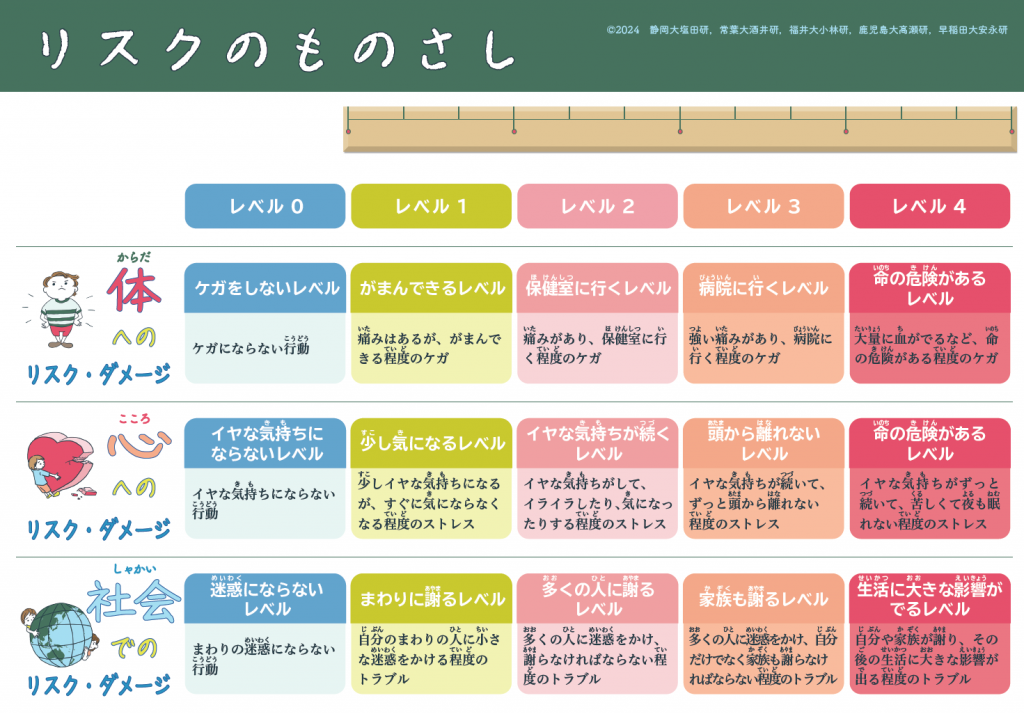

ポイント①「リスクのものさし」を使ってリスクを評価する

本教材では、リスクのものさし教材(図1)を使用して児童がけがのリスクを具体的に見積もることができるように設計されています。今回は、体のリスクに着目します。体(けが)へのリスクは、レベル0(けがしない)からレベル4(命の危険がある)までの5段階ではかることができ、児童が「けがのリスク」の大きさを視覚的に理解しやすくなっています。このプロセスを通して、リスクに対する意識を深めることができます。

ポイント②「リスクの増大要因」を理解する

リスクを正確に見積もるためには、時間の経過や環境の変化によってリスクがどのように増大するかを学ぶことが必要です。本教材では、昼休みの前半・中間・後半にわたる時間経過を示す3つのイラストを用いて(図2)、環境の変化(例:遊びの場所の混雑や球技との接近など)に気づけるよう工夫されたワークを取り入れています。このワークにより、児童はリスクの増大要因を把握し、リスクを予測する能力を高めます。

■本教材のご利用について

教材はこちらよりダウンロードしてお使いいただけます。

(zip形式のフォルダ内に、授業スライドとワークシート、指導書がPDF形式で入っております)

リスクのものさし教材はこちら

■LIXIL担当者のコメント

LIXILは、消費者の製品安全に対する意識を高め、家庭内の事故防止につなげるため、さまざまな啓発活動を行っています。特に家庭内で起こりやすい事故は、長期使用や誤使用によるものです。こうした事故を減らすため、家族のネットワークを通じた安全意識の向上を目指しています。LIXILは、2014年から出前授業「家の中の安全を考えよう~安全教育授業プログラム~」を開始し、子どもたちが家庭内に潜む危険について学び、事故防止策を自ら考え、行動できるよう促しています。このプログラムは全国の学校で実施され、2025年3月末時点で延べ275校、約17,200名の子どもたちが参加しました。

今後はさらなる浸透を目指し、子どもたちがより安全を「自分ごと」として捉えられるよう、新教材を通じて意識向上を図っていきます。子どもたちが教材に興味を持つことで、楽しみながら安全に関する知識を学び、家庭内で共有してくれることを期待しています。

LIXILは、これらの活動を通して製品事故の減少に貢献し、ひいては事業の成長にも繋げていきます。