「リスクのものさし」を公開

2024年7月1日 / お知らせ, 共同研究, 情報モラル教育

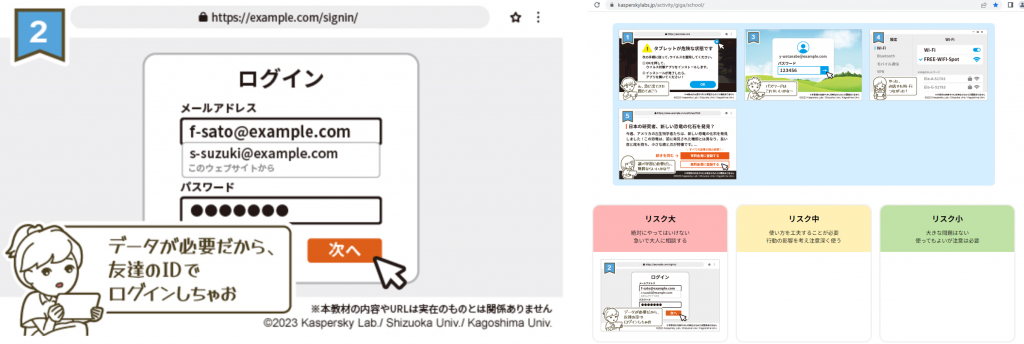

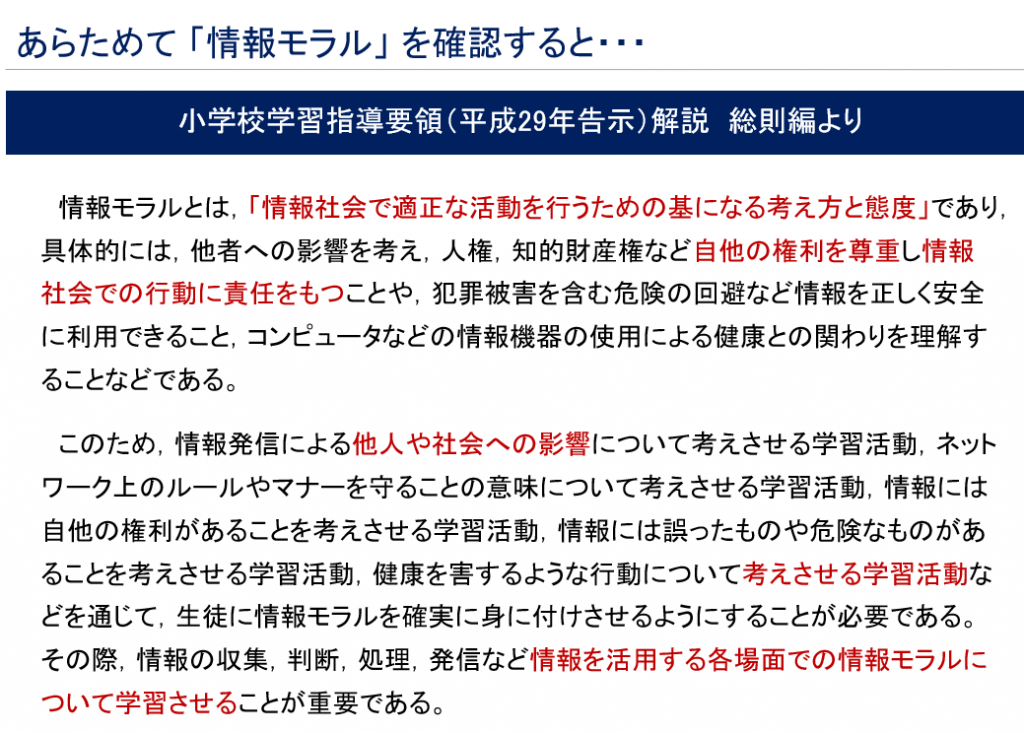

私どもの研究グループ(静岡大塩田研,常葉大酒井研,福井大小林研,鹿児島大髙瀬研,早稲田大安永研)では,情報モラルを含む情報活用能力について研究をおこなっております。情報活用能力では,情報を上手に活用する力と情報のリスクに対応する力の両面が必要ですが,リスクに対応する力では,特に「情報のリスクを見積もる力(リスクの分析・評価)」が重要であり,情報モラル教育だけではこうした力を十分に育むことができないという問題がありました。

そこで情報モラル教育だけでなく,日常的にリスクを見積もる力のトレーニングを行えるように,「リスクのものさし」という教材を開発しました。

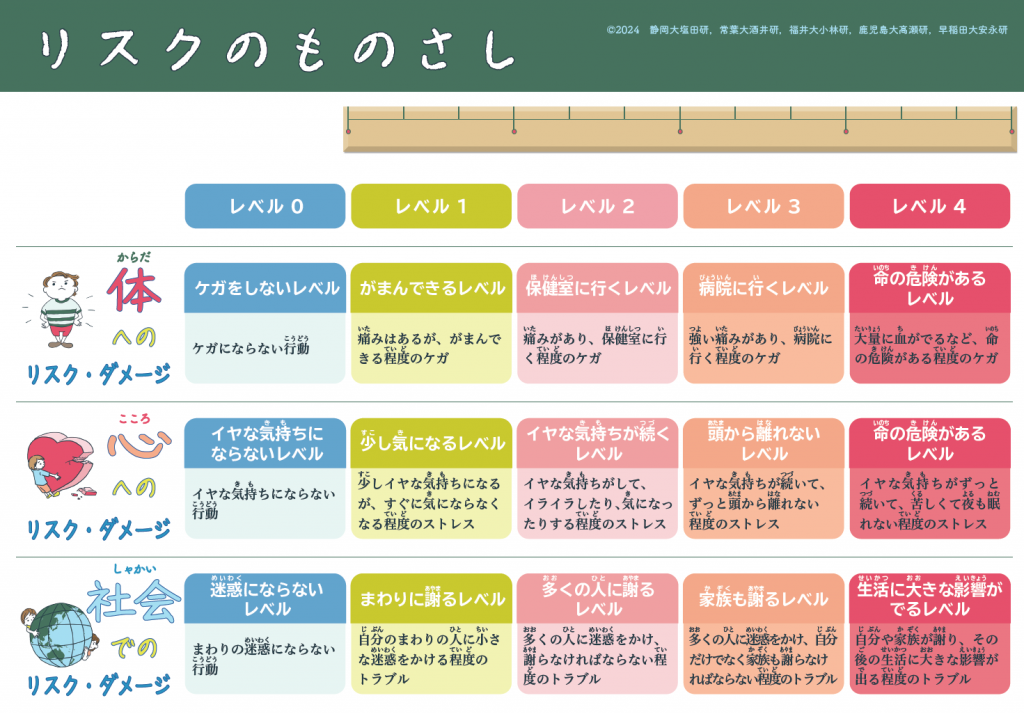

この「リスクのものさし」では,日常的なリスクを「体,心,社会」の3つにわけ,4つのレベルでリスクをはかるトレーニングを行います。例えば,従来は「ろうかを走らない」という指導でしたが,本教材を活用すれば「この状況で,どの程度のリスクを考えたの?」という指導が可能になります。また,リスクだけでなくダメージがあった場合でも,「このダメージは,心のレベルでいうとどの程度?」という指導で活用できます。

ぜひ学級などに掲示しながら,クラス共通の「ものさし」を持つことで,日常的にリスクを見積もるトレーニングを行っていただきたいと思います。

教材はこちらからダウンロードできます。