2024年度版「GIGAワークブック」を全国の学校向けに無償で提供開始

2024年3月27日 / ICTの活用, お知らせ, 共同研究, 情報モラル教育

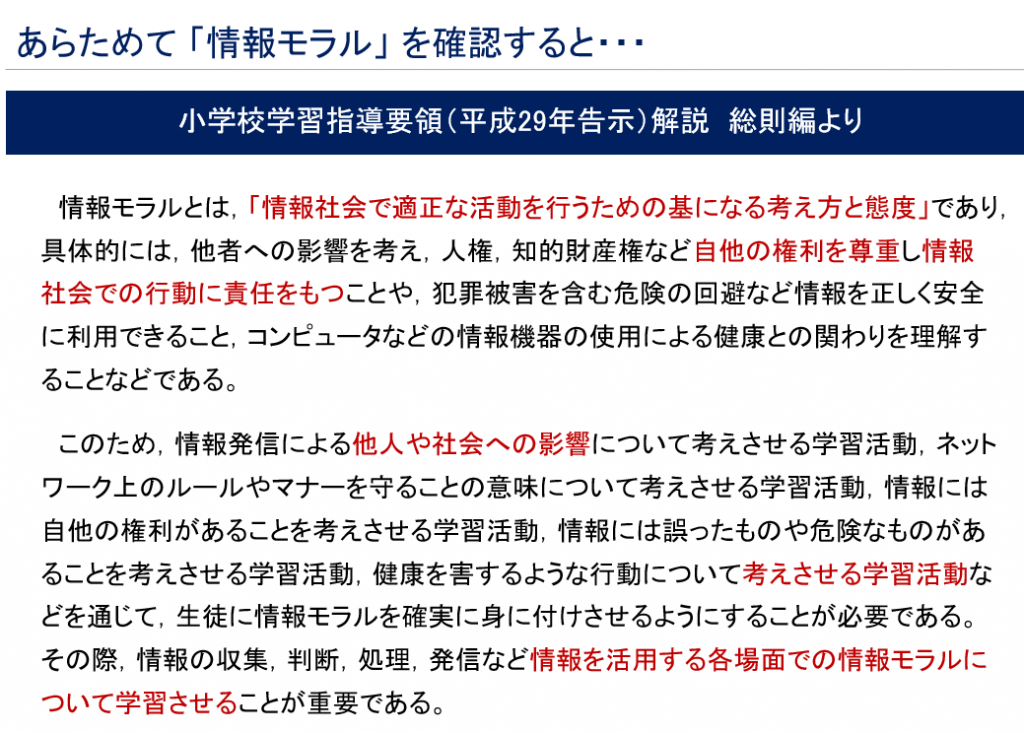

私の研究室では,LINEみらい財団とともに「GIGAワークブック」を開発し,子どもたちの情報活用能力(情報モラルを含む)の育成に取り組んでいます。

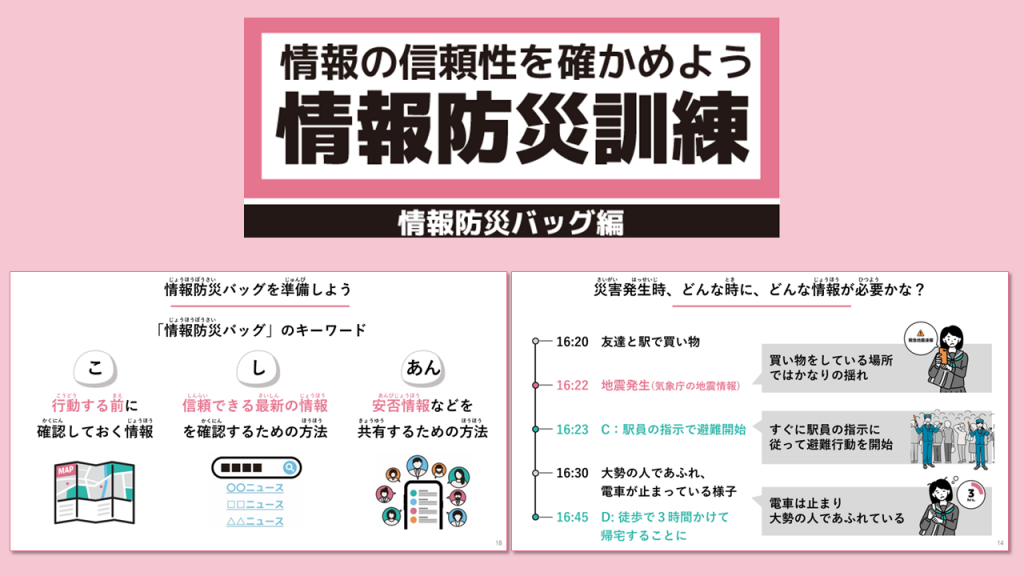

この度,新たに「生成AIの活用」や「情報防災教育」などのコンテンツを加えた2024年度版「GIGAワークブック」を無償で提供開始しました。

この「GIGAワークブック」は,山梨県教育委員会,兵庫県教育委員会,福岡県教育委員会,静岡県教育委員会,長野県教育委員会,東京都教育委員会,宮崎県教育委員会,大分県教育委員会,山口県教育委員会,栃木県教育委員会をはじめ,14都県71自治体で採用されています。

2024年度版の「GIGAワークブック」では、以下のコンテンツを新たに追加しました。

1. 探究的な学びのための「活用スキル」に関する24のコンテンツ

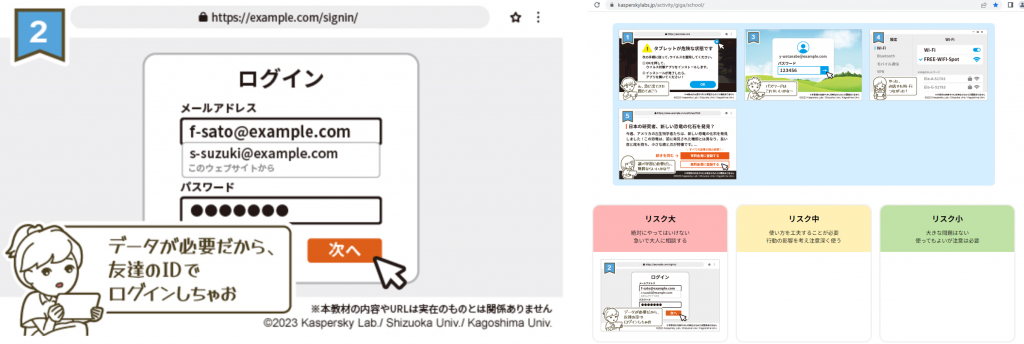

2. 進化するテクノロジーに対応し「生成AI」などの新しい情報技術と上手に付き合う力を育てるコンテンツ

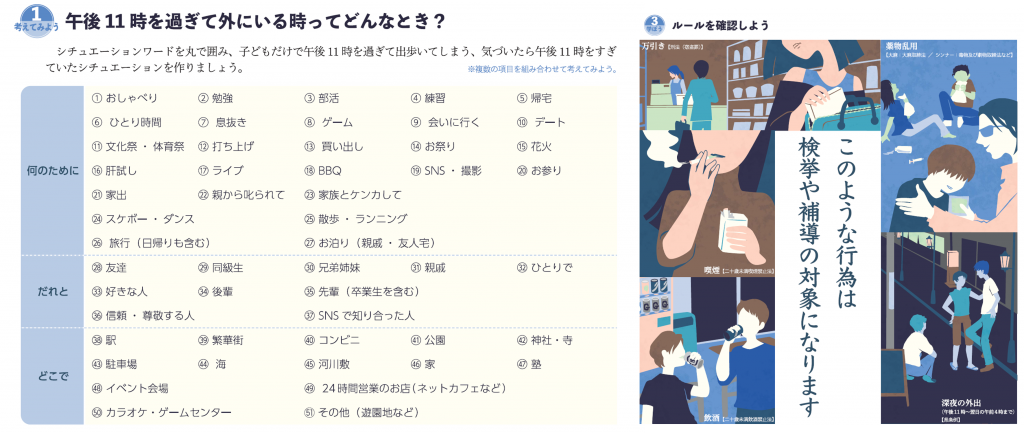

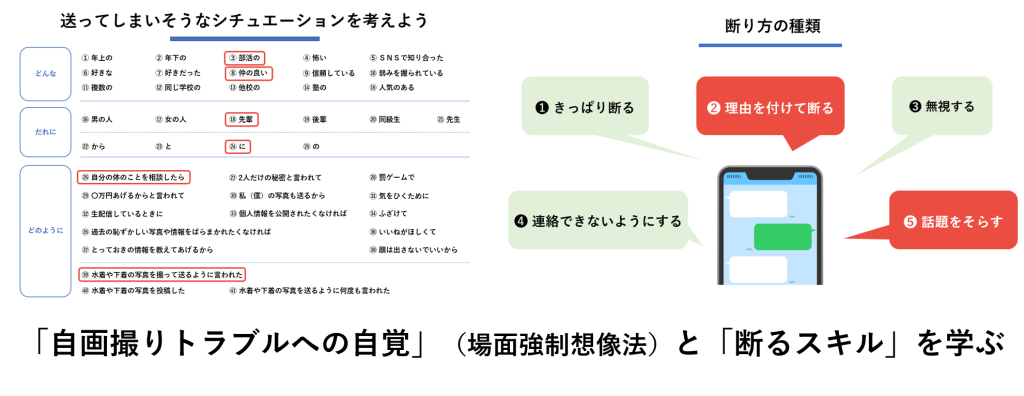

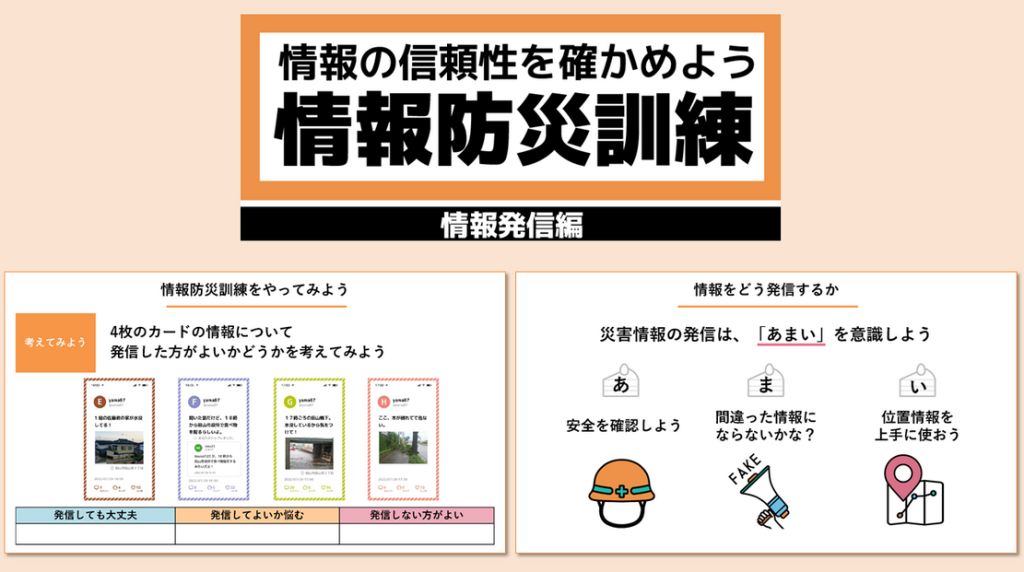

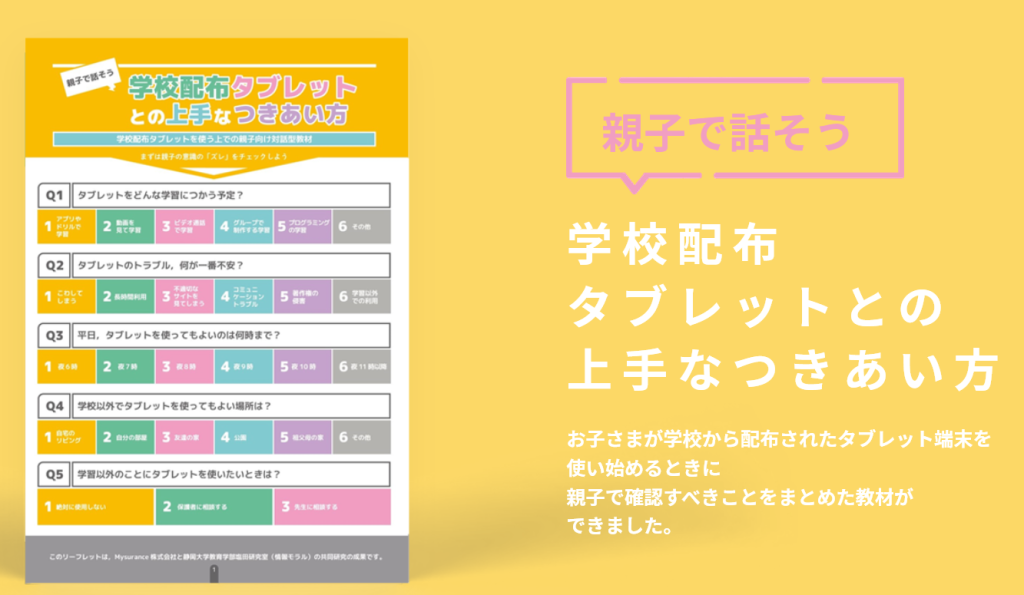

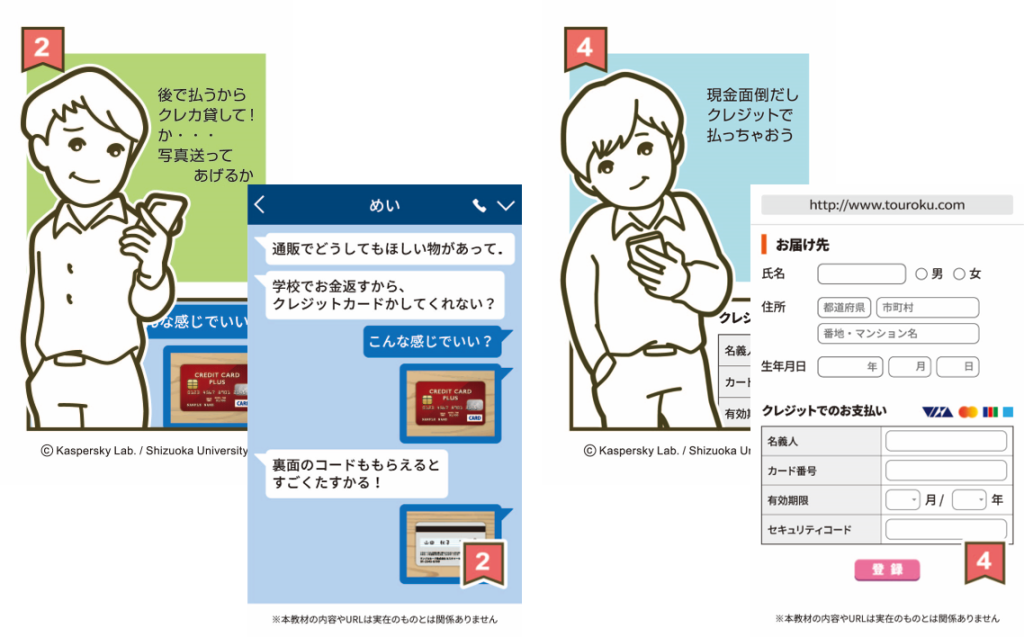

3. LINEみらい財団が以前より提供していた「情報防災教育」「金融・情報リテラシー教育」「SNSにおける青少年の性被害等防止を目的とした教材」を統合した情報モラルに関するコンテンツ

GIGAワークブックについてはこちらをご覧ください。

本教材の詳細な内容や活用事例については、2024年3月に実施した説明会のアーカイブをご覧ください。